Статьи

Нейрофиброматоз первого типа у детей: есть лекарство!

Нейрофиброматоз 1-го типа (НФМ1) встречается у одного из 2,5–6 тысяч новорожденных. Этот распространенный аутосомнодоминантный синдром вызван мутацией гена NF1. Помимо нейрофибром на коже и под ней, а также пигментации в виде кофейных пятен и гамартом радужки (узелков Лиша), появляющихся с пяти лет, у 30–50 % детей возникают плексиформные нейрофибромы (ПН) — опухоли из оболочек нервов, способные оборвать жизнь ребенка до достижения им 15 лет. Современное лечение позволяет избежать такого финала.

КЛИНИЧЕСКАЯ ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ

НФМ1 — мультисистемное генетическое заболевание с развитием опухолей, возрастзависимыми симптомами, преобладающим поражением кожи и нервной системы и разнообразной клинической картиной. Сегодня мы все еще мало знаем о соответствиях между генотипом и фенотипом больных НФМ1, не обладаем точными методами, позволяющими предсказывать, как будут развиваться симптомы заболевания и какой степени тяжести оно достигнет со временем. Тактика ведения пациентов заключается в мультидисциплинарном наблюдении на протяжении всей жизни и своевременном купировании, в том числе хирургическом, тех или иных проявлений болезни. При этом очень важно как можно раньше поставить диагноз НФМ1, чтобы вовремя начать лечение, не допустив серьезной инвалидизации больных и неблагоприятного развития событий. Ведь опухоли при НФМ1 (отличающиеся гетерогенностью) при прогрессирующем течении могут довольно быстро привести к летальному исходу.

Что касается ПН (развивающихся у каждого второго-третьего пациента и зачастую манифестирующих уже в раннем детстве), несмотря на их доброкачественный характер, свойственный таким опухолям диффузный рост с вовлечением нервных узлов, сплетений и ветвей периферических нервов, высокая васкуляризация и мультифокальное поражение подчас делают невозможным их удаление хирургическим путем и заставляют возлагать надежды на системную терапию. К вопросу о ее эффективности и безопасности мы еще вернемся.

До появления такой терапии ПН (степень тяжести которых зависит от размера и локализации опухоли) приводили к болевому синдрому, зрительным и двигательным нарушениям, дисфункции кишечника и мочевого пузыря, затруднению дыхания, обезображиванию внешности больного. Благодаря своевременному лечению всего этого можно избежать, не просто продлив жизнь ребенка с НФМ1, а существенно повысив ее качество.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС

ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС

Самые ранние описания НФМ1 содержатся в папирусе Эберса — древнеегипетском медицинском трактате, который датируется серединой XVI века до н. э. (эпохой правления фараона Яхмоса Первого) и содержит извлечения из еще более ранних сочинений. Фенотип больного НФМ1 угадывается в статуэтке из древнегреческого города Смирна на Эгейском море, изготовленной 2347 лет назад, а также в чеканке парфянских царей (247 г. до н. э.) и рисунках некоторых европейских монахов ХIII века. В этнологическом Музее культур в Базеле (Швейцария) хранится мумия мальчика 7–9 лет, принадлежавшего к инкам (1480– 1650 гг. н. э.) и страдавшего НФМ1. Первый систематический обзор по данной теме сделал ирландский патологоанатом Роберт Уильям Смит (1807–1873) в 1849 году. Однако назвали болезнь не его именем, а в честь ученика известного немецкого ученого Рудольфа Вирхова — Фридриха Даниэля фон Реклингхаузена (1833–1910), который первым понял происхождение опухолей кожи и в 1882 году предложил именовать их нейрофибромами (рис.).

ПАТОГЕНЕЗ И ВЕРИФИКАЦИЯ

НФМ1 относится к факоматозам (греч. phakos — пятно), для которых характерно поражение кожи, нервной, зрительной и костной систем. Ген NF1, расположенный на длинном плече 17-й хромосомы (17q11.2), — один из самых крупных в нашем геноме (280 кб ДНК, 60 экзонов), отсюда и множество его вариантов (более 2800). Если НФМ1 имеется у обоих родителей, вероятность передачи заболевания ребенку составляет 75 %, если у одного — 50 %. В 30–50 % случаев НФМ1 родители больного ребенка оказываются здоровыми, а мутация происходит спонтанно, то есть de novo во внутриутробном периоде.

Ген NF1 контролирует синтез белка нейрофибромина, негативно регулирующего сигнальные пути, в которых задействована киназа RAS из семейства белков, участвующих в передаче молекулярных сигналов внутри клетки. Белки RAS контролируют деление, пролиферацию, миграцию, старение и апоптоз клеток. Восемь из десяти мутаций в гене NF1 приводят к синтезу нефункционального нейрофибромина (в норме подавляющего процессы роста и деления злокачественных клеток) или к его полному отсутствию, что нарушает работу каскада RAS-MAPK. Постоянная активация RAS способствует быстрому и бесконтрольному делению и пролиферации клеток с развитием доброкачественных и злокачественных новообразований (ЗНО) и метастазированием последних.

Мутация в гене NF1 со стопроцентной вероятностью даст характерные клинические проявления, но они будут выражены в разной степени у разных больных из-за воздействия генов-модификаторов, усиливающих или, напротив, ослабляющих влияние других генов.

Ежегодно в нашей стране рождаются около 550 детей с НФМ1. Из-за возраст-зависимой манифестации характерных симптомов заболевания диагноз этим пациентам будет поставлен не сразу, а с задержкой, в ряде случаев значительной. По прогнозам, до 70 % таких больных столкнутся с нетяжелым течением заболевания, поэтому специфическая терапия может им и не потребоваться, но остальные 30 % будут в ней нуждаться.

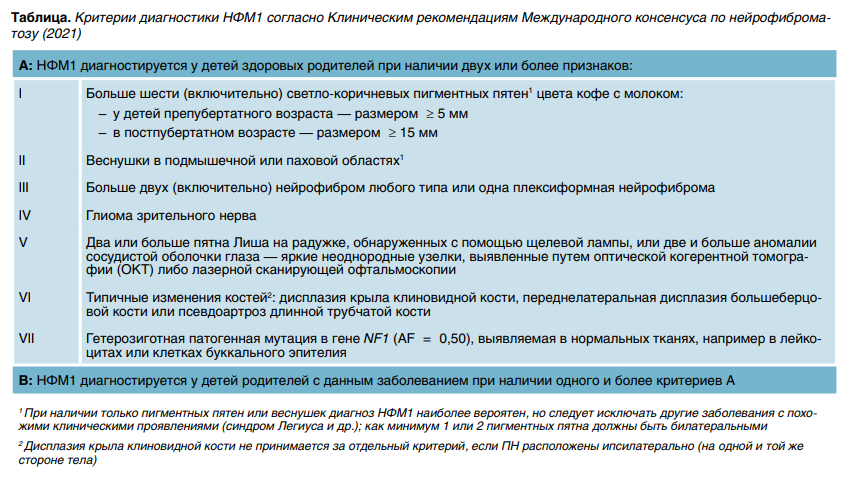

Хотя НФМ1 встречается редко и относится к орфанным заболеваниям, важно, чтобы педиатры любого профиля помнили об этом диагнозе, ведь, учитывая полиорганный характер поражений, родители больного ребенка могут обратиться к любому специалисту (ортопеду, офтальмологу, неврологу, кардиологу, пульмонологу, онкологу и т. д.) в зависимости от возникшей проблемы. Когда речь идет о семейном случае НФМ1, распознать его не составит труда, достаточно будет найти хотя бы один диагностический критерий у ребенка (табл. 1, раздел В). Если же родители здоровы, Международный комитет экспертов по НФМ1 рекомендует ставить ребенку соответствующий диагноз при наличии двух и более характерных симптомов заболевания (табл. 1, раздел А).

ТРАНСФОРМАЦИЯ ОПУХОЛЕЙ

К концу первого года жизни лишь у половины детей без семейного анамнеза уже накапливается достаточно симптомов для диагностики НФМ1, к восьми годам признаки заболевания манифестируют у большинства из них, а к двадцати — у всех. Наиболее опасны, особенно при прогрессирующем течении, опухоли, которыми сопровождается НФМ1.

К самым распространенным доброкачественным вариантам относятся:

• опухоли оболочек периферических нервов (кожные и подкожные нейрофибромы встречаются более чем в 98 % случаев);

• ПН (30–50 %);

• атипичная нейрофиброматозная неоплазия с неизвестным биологическим потенциалом (АНННБП);

• глиомы оптических путей (15–20 %).

Хотя злокачественные опухоли при НФМ1 обнаруживаются значительно реже доброкачественных, все же вероятность их развития у больного ребенка в 5 с лишним раз выше, чем у здорового.

Чаще всего у детей обнаруживаются ЗНО:

• периферических нервов (6–10 %);

• лейкозы, причем наиболее распространен ювенильный миеломонобластный лейкоз;

• саркомы мягких тканей (1,4–6 %).

Во взрослом возрасте спектр возможных ЗНО расширяется (рак молочной железы, двенадцатиперстной кишки, гастроинтестинальная стромальная опухоль, феохромоцитома). Проблема еще и в том, что те же доброкачественные ПН, возникающие у детей раннего возраста и нередко бывающие врожденными, у пациентов 15–40 лет могут приобрести злокачественный характер, трансформировавшись в АНННБП или ЗНО оболочек периферических нервов, которое встречается в 10–15 % случаев, требует высокоинтенсивного комплексного противоопухолевого лечения и угрожает жизни больного.

Но даже если малигнизации (как правило, развивающейся при наличии у пациента делеции гена CDKN2A/2B) не случится, медленно и диффузно растущие ПН зачастую приобретают большие размеры и сложную форму. Поскольку подобные опухоли имеют сложную локализацию в области головы и шеи (что чревато серьезными косметическими дефектами), туловища, нижних конечностей, по бокам от позвоночника, то по мере роста они способны сдавливать окружающие ткани и органы — крупные сосуды, дыхательные пути, спинной мозг, все это может представлять угрозу для жизни. Вот почему таким больным с раннего детства необходим постоянный мониторинг состояния здоровья с регулярными осмотрами для выявления новых опухолей и других симптомов НФМ1, проявляющихся с течением времени, а именно:

• ежегодное обследование у педиатра с обязательным контролем артериального давления;

• ежегодное обследование у офтальмолога для исключения нарушений зрения;

• регулярное наблюдение за развитием ребенка и его когнитивными способностями, поскольку у детей с данным заболеванием часто бывают проблемы с обучением, речью, вниманием;

• регулярное наблюдение за состоянием сердечно-сосудистой, нервной, опорно-двигательной и эндокринной систем у кардиолога, невролога, ортопеда, эндокринолога, а также у генетика;

• по показаниям может быть рекомендована регулярная магнитно-резонансная томография (МРТ) головного мозга и всего тела.

ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ

Существуют два метода лечения ПН — хирургический (радикальное или частичное удаление опухоли) и консервативная терапия (патогенетическая и симптоматическая). Для выбора наиболее эффективной тактики в каждом конкретном случае привлекают мультидисциплинарную команду врачей, которая оценивает целый ряд разносторонних параметров состояния больного, в том числе темпы роста ПН. Быстрым, требующим неотложного лечения считается увеличение опухоли в размерах более чем на 20 % в год (чему обычно сопутствует серьезная симптоматика), а медленным — прогрессирование ПН на 5 % в год (в таких случаях, как правило, требуется только динамическое наблюдение). Имеет значение и возраст: чем младше ребенок (особенно если ему еще нет трех лет), тем более вероятно, что ПН будет прогрессировать, обрастая яркой клинической симптоматикой, а значит, к лечению необходимо приступать как можно скорее.

Поскольку сегодня не существует консервативного лечения, которое могло бы привести к быстрому сокращению объема ПН, сдавливающей сосуды или внутренние органы за счет так называемого масс-эффекта с развитием жизнеугрожающих симптомов, экстренной операции по жизненным показаниям пока альтернативы нет. В остальных же случаях предпочтительнее таргетная и симптоматическая терапия, поскольку результаты хирургических вмешательств далеко не всегда бывают удовлетворительными. Например, из-за отсутствия четких границ опухоли в силу типичного для ПН диффузного роста частота радикальных резекций составляет всего 15 %. Из-за высокой васкуляризации ПН в ходе операции хирург рискует столкнуться с интенсивным кровотечением и другими осложнениями. Подобная опасность сохраняется также при частичных или субтотальных резекциях, которые к тому же ассоциируются с высокой степенью прогрессирования (43 %) и сопутствующими осложнениями (5–15 %), чаще всего неврологическими. Все это делает консервативную (таргетную) терапию более предпочтительной у пациентов с ПН.

Речь идет об использовании у детей с ПН селективного ингибитора митоген-активируемой протеинкиназы 1-го и 2-го типа (МЕК1/2) селуметиниба, показавшего высокую эффективность при удовлетворительном профиле токсичности. Селуметиниб блокирует активность МЕК с последующим подавлением роста клеточных линий, активированных через сигнальный путь RAF-MEKERK, что является основой патогенеза НФ1.

Безопасность и эффективность применения селуметиниба в терапии неоперабельных ПН у детей от двух до восемнадцати лет была продемонстрирована в исследовании SPRINT, показавшем:

• высокий уровень достижения подтвержденного частичного ответа (68 %);

• длительный ответ продолжительностью один год и более (56 %);

• уменьшение болевого синдрома;

• купирование или уменьшение степени тяжести жизнеугрожающих симптомов и (или) двигательной дисфункции;

• восстановление повседневной активности и качества жизни на фоне лечения.

Медиана до достижения инициального и наилучшего ответа на терапию селуметинибом равнялась 8 (4–20) и 16 (4–36) циклам по 28 дней, что составило 7,2 и 14,6 месяца соответственно при непрерывном лечении.

Появление в арсенале врачей таргетной терапии селуметинибом произвело настоящую революцию в лечении ПН в педиатрической практике, поскольку позволило, не прибегая к скальпелю, добиваться длительного ответа у семи из десяти детей с данным заболеванием. Качество жизни таких пациентов повысилось не только потому, что им удалось избежать травмирующих операций, но и потому что лечиться они теперь могут амбулаторно.

Благодаря пероральной терапии селуметинибом появилась возможность взять под контроль рост опухоли и ликвидировать связанные с ней осложнения (болевой синдром, нарушения функции органов, дефекты внешности). В лечении ПН сделан большой шаг вперед, результаты которого положительно оценивают и врачи, и пациенты, и их родители.