Статьи

«Осложнение на сердце»: миокардит и его негативные последствия

Миокардит — коварное и трудное для диагностики заболевание сердца, чаще всего связанное с инфекционноаутоиммунным поражением сердечной мышцы.

Более широкое определение болезни подразумевает поражение миокарда различного (а не только воспалительного, как следует из названия) характера—инфекционной, аутоиммунной, аллергической, лекарственной, токсической и неустановленной этиологии, приводящее к временному, длительному или постоянному снижению насосной функции сердца. Проще говоря, если врач сталкивается с симптомами острого разрушения кардиомиоцитов либо с его последствиями в виде формирующейся дилатационной кардиомиопатии (ДКМП), аритмических нарушений, а данных за ишемическую болезнь сердца, включая инфаркт миокарда (ИМ), в анамнезе не прослеживается, то с большой вероятностью речь идет о «свежем» или перенесенном миокардите.

Весьма широк и спектр клинических проявлений заболевания: от бессимптомного течения или невыраженной одышки и нечетких болевых ощущений в области левой половины грудной клетки до интенсивных болей, имитирующих ИМ (псевдоишемических), признаков острой либо прогрессирующей хронической сердечной недостаточности (СН).

ОСТРЫЙ, ОПАСНЫЙ, БЛАГОПРИЯТНЫЙ

Наиболее редким, но и столь же опасным является так называемый молниеносный, или фульминантный миокардит (ФМ). В его основе практически всегда лежит прямое инфекционное поражение кардиомиоцитов, чаще всего вирусной этиологии (грипп, парагрипп, вирусы Коксаки и другие). Начало болезни острое, с внезапного подъема температуры тела >38 °C, значительной интоксикации, параллельно с которыми появляются сильные боли в левой половине грудной клетки, одышка и более выраженные признаки острой СН. При физикальном обследовании больного можно выслушать разнохарактерные шумы и перебои в работе сердца, на ЭКГ возможно появление инфарктоподобных изменений и различных аритмий. Анамнестически прослеживается отчетливая связь с перенесенной 1–2 нед назад ОРВИ или кишечной инфекцией. Пациенты с указанными жалобами нередко попадают в блок интенсивной терапии с предварительным диагнозом «острый коронарный синдром» (ОКС). В анализе крови у них определяется значительное повышение уровня тропонина, что лишь усиливает подозрение на ИМ, однако по данным коронарографии не удается обнаружить никаких признаков коронарного атеросклероза и/или тромбоза. Основным диагностическим методом, позволяющим прояснить клиническую картину, является ЭхоКГ, выявляющая специфическое утолщение миокарда (отек) без дилатации камер сердца и значительное снижение его насосной функции.

ФМ недаром принимают за ОКС: если не учитывать этиологию, то патофизиологические механизмы обоих заболеваний, равно как и их клинические признаки, весьма схожи. Поэтому методы лечения оказываются во многом идентичными; главное отличие состоит в необходимости дополнительного назначения нестероидных противовоспалительных средств (НПВС) в случае ФМ. Основная задача — обеспечение адекватной работы сердца; нередко возникает необходимость подключения больного к аппарату ИВЛ, лекарственной и механической поддержки кровообращения. Летальность при этой форме миокардита достигает 35 %. Тем не менее в результате успешной интенсивной терапии болезнь часто завершается без серьезных последствий и насосная функция сердца практически полностью восстанавливается.

ПОДОСТРЫЙ И УГРОЖАЮЩИЙ

Для подострого миокардита характерны стертые клинические проявления: спустя некоторое время после респираторной или кишечной инфекции заболевшего начинают беспокоить нечеткие боли в левой половине грудной клетки, ощущение перебоев в работе сердца, затем присоединяются одышка и другие признаки недостаточности кровообращения. В ходе обследования выявляются расширение легочного рисунка, правосторонний гидроторакс; в плазме крови значительно повышаются показатели маркеров СН (прежде всего мозгового натрийуретического пептида — NT-proBNP). По данным ЭхоКГ обнаруживаются расширение полостей сердца и значительное снижение его сократительной способности (фракции выброса левого желудочка) — признаки формирующейся либо уже сформировавшейся ДКМП, которой нередко заканчивается подострый миокардит.

ХРОНИЧЕСКИЙ МИОКАРДИТ

Эта форма включает в себя хронический активный и хронический персистирующий миокардит, разница между которыми зачастую определяется лишь по морфологической картине биоптатов. Клинически оба варианта протекают со стертым дебютом и появлением неспецифических жалоб по мере прогрессирования хронической СН. У некоторых больных усиление воспалительной активности сопровождается появлением тянущих болей в левой половине грудной клетки; у других заболевших подобного не отмечается и выраженные изменения сердечной мышцы оказываются случайной находкой на ЭхоКГ. Однако в прогнозе двух вариантов хронического миокардита есть значимые отличия. При хроническом активном миокардите часто развивается ДКМП, в то время как при персистирующем течении прогноз более благоприятный: снижения сократительной функции миокарда не происходит, показатели фракции выброса часто не достигают низких значений, в ряде случаев наступают регресс заболевания и улучшение насосной функции сердца.

БОЛЬШАЯ ПРОБЛЕМА

Основной проблемой в диагностике различных форм миокардита является необходимость гистологического подтверждения типичных воспалительных изменений для верификации окончательного диагноза. При этом биопсия миокарда—инвазивная процедура, которую проводят в рентгеноперационой. Часть пациентов отказываются от столь серьезного, по их мнению, вмешательства, а в случае острого ФМ тяжесть состояния больного нередко служит противопоказанием для транспортировки в операционную и непосредственного выполнения манипуляции. В то же время при подостром миокардите могут быть обнаружены лишь последствия заболевания в виде ДКМП, а результаты биопсии не выявляют типичных для миокардита изменений. Тем не менее биопсия миокарда остается обязательной опцией, так как позволяет выявить редкие варианты болезни (гигантоклеточный, эозинофильный и т.д.), требующие расширения диагностического поиска и особой схемы лечения, а также имеет существенное значение в определении показаний к пересадке сердца.

Несмотря на различного рода сложности диагностики, в национальных клинических рекомендациях 2020 г. четко обозначено, что первое клиническое предположение и постановка предварительного (направительного) диагноза «миокардит» остаются за участковым врачом-терапевтом или специалистом общей практики.

НЕ ПРОПУСТИТЬ БОЛЕЗНЬ

Однако, чтобы заподозрить миокардит, врачу первичного звена необходимо за время приема выяснить небольшие, но важные детали анамнеза и правильно интерпретировать предъявляемые пациентом жалобы. Миокардиту больше подвержены люди молодого и среднего возраста. В большинстве случаев оперативно или ретроспективно удается выявить связь появления первых жалоб с перенесенной респираторной или кишечной инфекцией. Во время болезни, а чаще через 1–2 нед после ее дебюта появляются жалобы на учащенное сердцебиение, ощущение перебоев в работе сердца, одышку на фоне привычной физической нагрузки или даже в покое, неприятные ощущения в левой половине грудной клетки, включая область сердца. Иногда единственной жалобой является прогрессирующая общая слабость, когда пациент замечает, что ему трудно становится делать ранее привычные дела: возникают апатия, сонливость — то есть налицо первые признаки скрытой хронической СН. При отсутствии же четкой связи с ОРВИ важно уточнить наличие других провоцирующих факторов: недавней вакцинации, токсического воздействия, начала приема нового лекарственного препарата, аллергической реакции. Некоторую диагностическую информацию может предоставить ЭКГ-исследование, хотя возможные изменения неспецифичны (рисунок).

Данные наблюдательных и эпидемиологических исследований позволили установить, что в дебюте болезни чувство нехватки воздуха испытывают 68,6 % пациентов, боли в области сердца— 34,1 %, сердцебиение— 32,8 %, приступы удушья—5,97 %, головокружение — 2,9 % больных. Лихорадка имеет место в 29,8 % случаев, нарушения ритма— в 16,4 %, кровохарканье—в 11,9 %, кашель— в 8,9 %, синкопальные состояния — в 1,5 % и артралгии—в 1,5 % случаев.

ГЛАВНОЕ — ПРОГНОЗ

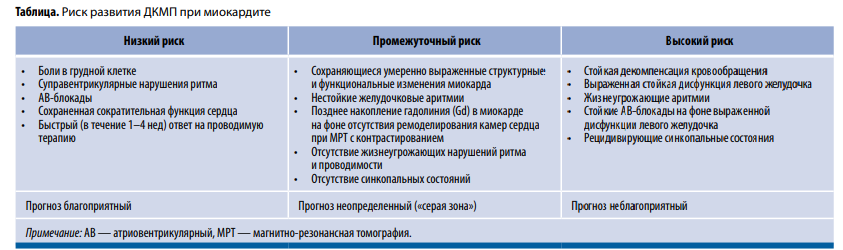

Наконец, всегда остается основной вопрос, с которым приходится сталкиваться терапевту или кардиологу на амбулаторном приеме: каков ближайший и долгосрочный прогноз пациента? Опираясь на результаты длительных клинических наблюдений, специалисты клиники Мэйо (США) разработали прогностическую таблицу риска трансформации миокардита в ДКМП в зависимости от дебюта заболевания.

При этом, даже несмотря на наличие подобной градации, течение и вероятный исход миокардита в ряде клинических ситуаций по-прежнему остаются труднопрогнозируемыми. На фоне положительной тенденции происходит ослабление симптомов СН — в большинстве случаев они исчезают полностью.

При миокардитах средней тяжести полное выздоровление может наступить в интервале от 1 до 6 мес от начала болезни; для периода выздоровления характерна астенизация больного различной степени выраженности. У ⅓ пациентов проявления недостаточности кровообращения сохраняются с тенденцией к прогрессированию и последующему доминированию в клинической картине. В этих случаях неминуем переход заболевания в ДКМП: необходимы комплексная поддерживающая терапия хронической СН, а также рассмотрение вопроса о длительной механической поддержке кровообращения и кардиотрансплантации.

ЛЕЧЕНИЕ

Окончательная диагностика и лечение миокардита—непростые задачи, решить которые под силу лишь в условиях специализированного стационара. Как уже указывалось, острый миокардит нередко требует лечения в хорошо оснащенном реанимационном отделении с возможностью подключения механической поддержки кровообращения (экстракорпоральная мембранная оксигенация, обход левого желудочка), а для верификации диагноза проводится биопсия миокарда в условиях рентгеноперационной.

Подострое и хроническое течение миокардита также предполагает полное обследование и подбор терапии под контролем лечащего врача. Применяются препараты для лечения хронической СН (диуретики, ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) и т.д.), антиаритмические средства (β-адреноблокаторы, амиодарон и др.). По показаниям назначаются ивабрадин, валсартан/сакубитрил, а также НПВС, глюкокортикостероиды, симптоматические средства. Кроме того, изучается применение препарата анакинра (антагонист рецепторов интерлейкина 1), в частности при остром ФМ у детей.

***

Миокардит как нозологическая форма отличается неоднородностью и многообразием клинического «наполнения». Во многом поэтому важно—на фоне безусловного преобладания коронарогенной патологии—всегда учитывать вероятность наличия у пациента этого заболевания.

Читайте также

- Идиопатический рецидивирующий перикардит: распознавание, лечение, мониторинг

- Модификация факторов риска и профилактика развития тромбоэмболических событий при фибрилляции предсердий

- «Синдром разбитого сердца»: диагноз установлен — что дальше?

- Что может дать кардиологу внеклеточная ДНК?

- В повседневную практику - Клиническая задача СК №4-24