Статьи

Флеш-мониторинг глюкозы в диагностике инсулиномы

Инсулинома — редкое нейроэндокринное новообразование поджелудочной железы, проявляющееся гиперсекрецией инсулина, встречается с частотой не более 1–3 случаев на миллион в год. Большинство инсулином одиночные и без признаков злокачественного распространения. В 4–7 % случаев они могут обнаруживаться в составе множественных эндокринных неоплазий 1‑го типа (МЭН‑1).

НИЗКИЙ САХАР

Инсулиномы чаще всего представляют собой доброкачественные высокодифференцированные новообразования, тогда как злокачественные составляют примерно 5–10 % всех случаев.

Отличительный признак инсулиномы — триада Уиппла:

1. Симптомы, которые могут быть вызваны гипогликемией.

2. Низкий уровень глюкозы в плазме, измеренный во время появления клинических признаков.

3. Облегчение симптоматики после возвращения уровня глюкозы к норме.

Диагноз заболевания подтверждается неадекватно высокими уровнями инсулина, проинсулина или С-пептида при развитии гипогликемии в течение 72-часового голодания: более 95 % случаев диагностируются на основе данного теста. Данные проведенных аутопсий свидетельствуют о высокой распространенности инсулином, но многие случаи остаются нераспознанными из-за невыраженных клинических проявлений. Патофизиологические основы клинических проявлений опухолей из β-клеток островков Лангерганса обусловлены гормональной активностью новообразований, приводящей к развитию хронической гипогликемии. Симптомы гипогликемии, вызванные неадекватной секрецией инсулина, делятся на адренергические и нейрогликопенические.

• Адренергические вызваны активацией симпатической нервной системы с высвобождением катехоламинов и включают усиленное потоотделение, тремор, тахикардию, беспокойство, повышенный аппетит и нервозность.

• Нейрогликопенические симптомы предполагают нарушение психического статуса, когнитивных функций, памяти и зрения, дезориентацию, ступор, судороги и кому.

У большинства пациентов симптомы проявляются в течение 12–18 месяцев после возникновения новообразования, но могут медленно прогрессировать десятилетиями, прежде чем будет установлен диагноз. В основном исходно устанавливаются ошибочные неврологические или психиатрические диагнозы.

Следующий шаг после верификации инсулиномы—выявление анатомической локализации новообразования, а это не так просто, учитывая, что до 30 % инсулином оказываются не крупнее 1 см и что в 10 % случаев заболевание носит мультилокулярный характер. Предпочтительный метод определения местоположения опухоли — компьютерная томография (КТ) с контрастированием, выявляющая 70–80 % инсулином. За ней следуют эндоскопическая ультрасонография, магнитно-резонансная или позитронно-эмиссионная томография (МРТ или ПЭТ).

Лечение предполагает купирование гипогликемических эпизодов и энуклеацию инсулиномы. Наиболее распространен хирургический метод — лапароскопическая энуклеация инсулиномы, обеспечивающая непродолжительную госпитализацию и благоприятный исход.

Традиционно для определения уровня гликемии при инсулиноме используют методы, основанные на анализе капиллярной крови с помощью глюкометра. Непрерывный флеш-мониторинг глюкозы (ФМГ) может существенно упростить этот процесс и повысить точность измерений благодаря постоянному отслеживанию ее уровня в интерстициальной жидкости, позволяющему автоматически измерять и контролировать в реальном времени соответствующий показатель с последующей отправкой данных на смартфон и/или компьютер.

Актуальность ФМГ для диагностики и лечения инсулиномы основывается на необходимости постоянного и точного контроля уровня гликемии. При этом заболевании у пациента отсутствует чувствительность к данному показателю, а автономная секреция инсулина продолжается вне зависимости от цифр содержания глюкозы в крови. В таких случаях непрерывный ФМГ помогает вовремя предупреждать гипогликемические состояния и принимать соответствующие меры. Приводим клинический случай пациента с инсулиномой.

ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ

Пациент Г., 23 года, юрист, госпитализирован в эндокринологическое отделение ГБУЗ «ГКБ им. А.К. Ерамишанцева» 23.12.2022 с жалобами на сонливость, слабость, резкое ухудшение самочувствия, потемнение в глазах, дрожь во всем теле, нарушение речи и чувство онемения в нижних конечностях, возникающие в основном после физической нагрузки, а также на периодические эпизоды потери сознания. Впервые данные симптомы начали появляться три года назад в виде головных болей, судорог, неврологических нарушений и неадекватного поведения. Отмечались редкие эпизоды потери сознания.

Наблюдался у невролога и эпилептолога, принимал амитриптилин, фенибут, депакин, карбамазепин, назначенные в том числе по поводу когнитивных расстройств в виде снижения памяти и интеллектуальной работоспособности. Последнее резкое ухудшение состояния отмечал в день госпитализации, когда развился судорожный синдром с потерей сознания. Была вызвана бригада скорой медицинской помощи, уровень гликемии— 1,9 ммоль/л, внутривенно введено 60 мл раствора глюкозы (40 %), после чего ее уровень в крови поднялся до 3,3 ммоль/л.

В стационаре проконсультирован эндокринологом, установлен диагноз «гипогликемическое состояние — инсулинома?» Для диагностического поиска и исключения МЭН-1 рекомендованы исследование крови на эндогенный инсулин, С-пептид, кальций, паратгормон, КТ органов брюшной полости, МРТ гипофиза.

Результаты лабораторных анализов: С-пептид—1,1–5,0 (норма—8,830 нг/мл), свободный инсулин—181,0 мкМЕ/мл (норма—3,0– 29,1), паратгормон—20,2 пг/мл (норма— 12–88). Анализы взяты при уровне гликемии 2,7 ммоль/л, измеренном с помощью глюкометра. МРТ гипофиза патологии не выявила.

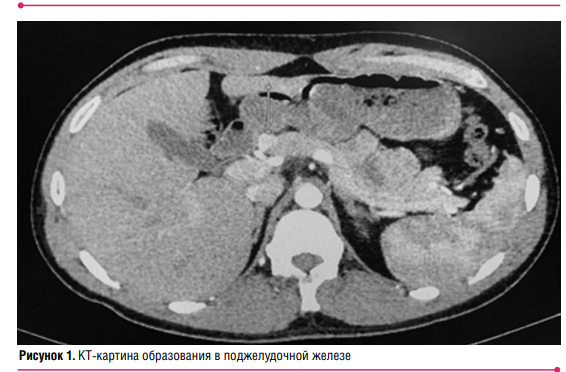

КТ органов брюшной полости с контрастным усилением, толщина срезов — 0,3 мм (рис. 1). Размеры поджелудочной железы нормальные. По передней поверхности ее тела определяется объемное образование размером 13х12х14 мм, активно накапливающее контрастное вещество в артериальную фазу (до 130 ЕХ). В венозную и отсроченную фазы образование сливается с окружающей паренхимой поджелудочной железы. Вирсунгов проток не расширен. Парапанкреатическая клетчатка не инфильтрирована.

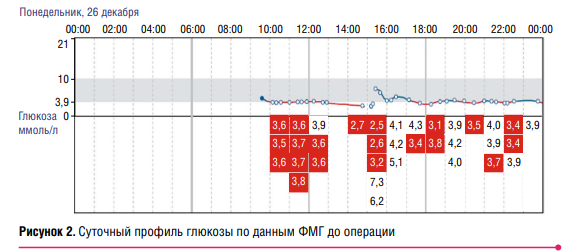

Для динамического наблюдения за уровнем гликемии пациенту был установлен флеш-монитор глюкозы FreeStyle Libre. Параллельно проводилось измерение уровня глюкозы с помощью глюкометра (рис. 2).

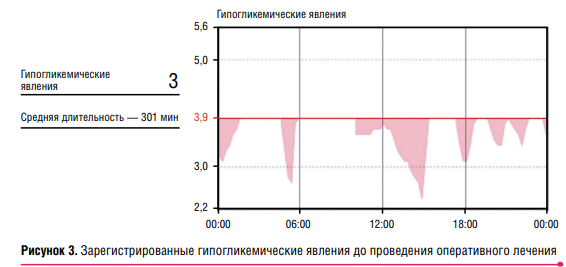

В течение суток зарегистрировано 3 гипогликемических явления общей продолжительностью 301 минута. Уровень гликемии при контрольном измерении глюкометром в целом соответствовал данным ФМГ (рис. 3).

27.12.2022 года выполнено оперативное вмешательство—лапароскопическое удаление инсулиномы. Под эндотрахеальным наркозом произведен прокол брюшной стенки по средней линии выше пупка иглой Вериша, создан пневмоперитонеум. В типичных точках в брюшную полость введены троакары, лапароскоп. С использованием электролигирующего инструмента LigaSure 5 мм выполнена мобилизация большой кривизны желудка, вскрыта сальниковая сумка, обнажено тело поджелудочной железы. Последняя не увеличена, мягкой консистенции. При дальнейшей ревизии по передне-верхней поверхности обнаружено округлое опухолевидное образование 1,5х1,5 см, плотное, красноватокоричневого цвета, исходящее из ткани поджелудочной железы. Других образований не выявлено. Учитывая расположение опухоли, соответствие интраоперационной картины данным КТ брюшной полости, принято решение ограничить объем операции энуклеацией новообразования. С использованием ультразвукового скальпеля HARMONIC (HARHD) выполнено иссечение опухоли (рис. 4).

27.12.2022 года выполнено оперативное вмешательство—лапароскопическое удаление инсулиномы. Под эндотрахеальным наркозом произведен прокол брюшной стенки по средней линии выше пупка иглой Вериша, создан пневмоперитонеум. В типичных точках в брюшную полость введены троакары, лапароскоп. С использованием электролигирующего инструмента LigaSure 5 мм выполнена мобилизация большой кривизны желудка, вскрыта сальниковая сумка, обнажено тело поджелудочной железы. Последняя не увеличена, мягкой консистенции. При дальнейшей ревизии по передне-верхней поверхности обнаружено округлое опухолевидное образование 1,5х1,5 см, плотное, красноватокоричневого цвета, исходящее из ткани поджелудочной железы. Других образований не выявлено. Учитывая расположение опухоли, соответствие интраоперационной картины данным КТ брюшной полости, принято решение ограничить объем операции энуклеацией новообразования. С использованием ультразвукового скальпеля HARMONIC (HARHD) выполнено иссечение опухоли (рис. 4).

Параллельно велось динамическое наблюдение за уровнем гликемии во время операции и после нее. Эпизодов гипогликемии в ходе оперативного вмешательства и в дальнейшем не отмечалось. Со слов пациента, находящегося после операции в реанимационном отделении, он никогда не чувствовал себя так хорошо за последние три года. На следующие сутки после операции уровень свободного инсулина составил 18,23 мкМЕ/мл, С-пептида — 3,860 нг/мл.

Прижизненное патологоанатомическое исследование биопсийного материала: доброкачественная инсулинома поджелудочной железы. Визуализируется инкапсулированная опухоль, состоящая из крупных клеток со светлой зернистой цитоплазмой. Ядра округлые, мономорфные, гиперхромные. Опухолевые клетки формируют альвеолярные и трабекулярные структуры. Строма опухоли слабо выражена в виде тонких прослоек. Заключение: доброкачественная инсулинома поджелудочной железы.

Выписан на 7-е сутки после поступления в стационар и на 4-е сутки после операции. Обследован спустя 6 месяцев, жалоб не предъявляет. Непрерывный ФМГ продемонстрировал неоспоримое преимущество в диагностике инсулиномы, так как позволял вести постоянный контроль уровня гликемии у пациента и своевременно оповещал о гипогликемических состояниях.

Таким образом, у пациента с клиническими признаками гипогликемии, ошибочно расцененной как когнитивные расстройства, развитие заболевания в итоге привело к развернутой клинической картине гипогликемической комы вследствие прогрессирования инсулиномы. Своевременная диагностика в стационаре и лапароскопическая энуклеация опухоли привели к полному выздоровлению пациента

Читайте также

- Витамин D как инструмент регуляции метаболических процессов

- «Диабет полтора» — вы с ним еще не знакомы?

- Современные тенденции в самоконтроле гликемии при управлении сахарным диабетом

- Пищевые эксцессы, ожирение и сахарный диабет

- Путеводитель по миру дженериков

- Междисциплинарный подход к лечению пациентов с сахарным диабетом