Статьи

Первичный гиперпаратиреоз: новые рекомендации диагностики и лечения

Опубликованные международные рекомендации по оценке и лечению первичного гиперпаратиреоза (ПГПТ) во многом при‑ вели к пониманию заболевания в его многочисленных клинических, патофизиологических и терапевтических аспектах. Были по-новому оценены эпидемиология, генетика, патофизиология, проявления, методы визуализации, диагностика и лечение.

ПРОБЛЕМА В ЦИФРАХ

Показатели заболеваемости и распространенности ПГПТ в США и Европе выросли с появлением автоматизированных панелей для определения концентрации кальция в сыворотке. Последние оценки распространенности с поправкой на возраст продемонстрировали значения 233 и 85 на 100 тысяч женщин и мужчин соответственно. В странах, где скрининг становится более рутинным, заболеваемость ожидаемо выросла.

Как известно, тяжелый классический ПГПТ связан с повышенной смертностью. До 1970 года такое осложнение ПГПТ, как гиперкальциемический криз, приводило к летальному исходу в 60 % случаев, но потом этот показатель снизился в 10 раз. Влияние менее тяжелых форм ПГПТ (с бессимптомным течением) на выживаемость пока не ясно. В некоторых отчетах даже при небольшом повышении уровня кальция в сыворотке отмечалось увеличение смертности, в первую очередь от сердечнососудистых заболеваний (ССЗ), но другие исследования это не подтверждают. К предполагаемым факторам риска, ни один из которых не был четко ассоциирован со смертностью, относят гиперкальциемию, тяжесть заболевания или размер железы, уровень паратгормона (ПТГ) и возраст.

Являясь протектором от гипокальциемии, ПТГ стимулирует почечную реабсорбцию кальция и подавляет реабсорбцию фосфора, увеличивает резорбцию костей, повышая кишечную абсорбцию кальция за счет увеличения продукции 1,25(OH)2D в проксимальных почечных канальцах. Микробиота кишечника также может влиять на способность ПТГ стимулировать метаболизм костной ткани. Сбой любого из этих физиологических процессов вносит вклад в патофизиологию ПГПТ.

Спорадический ПГПТ чаще всего (85 % случаев) вызывается единичной доброкачественной аденомой паращитовидной железы (ПЩЖ), реже — множественным поражением (гиперплазия), еще реже синхронными или асинхронными аденомами (15 %) и крайне редко—карциномой паращитовидной железы (<1 %). Атипичные аденомы ПЩЖ с гистологическими признаками злокачественности при отсутствии несомненных доказательств инвазивного роста или гиперплазии также включены в эту классификацию.

Нарушение регуляции функции ПТГ из-за клонально аномальной и сверхактивной ткани ПЩЖ приводит к гиперкальциемии — классической биохимической характеристике ПГПТ. У многих пациентов гиперкальциемическое состояние (обычно в пределах, превышающих на 1 мг/дл верхнюю границу нормы) остается стабильным в течение многих лет, однако у некоторых больных может наблюдаться быстрое повышение уровня кальция в сыворотке. К тому же ПГПТ может протекать и без гиперкальциемии.

Увеличение резорбции кости при ПГПТ приводит к потере костной массы в дистальном отделе лучевой кости и области бедра. Риск переломов объясняется воздействием в кортикальных участках, а также более тонкими аномалиями в трабекулярной кости. Чрезмерная стимуляция почечной 1-альфа-гидроксилазы способстувует к увеличению продукции 1,25(OH)2D, что частично объясняет гиперкальциурию, когда облегчается всасывание кальция из желудочно-кишечного тракта. Возрастающая гиперкальциурия подвергает пациентов риску развития нефролитиаза и нефрокальциноза.

ЗАГЛЯДЫВАЯ В ГЕНЫ

Более 10 % пациентов с ПГПТ имеют мутацию в одном из 10 вовлеченных генов. Тестирование на мутации может облегчить диагностику синдромной или несиндромной формы ПГПТ и помочь в клиническом ведении и лечении больных с этим диагнозом. Хотя его подтверждение не требует генетического тестирования и не должно быть критерием диагностики, тем не менее выяснение генетических аномалий способно помочь в выборе стратегии и тактики лечения.

При редком аутосомном заболевании — сочетании гиперпаратиреоза с опухолью челюсти (HPT-JT) — показана ранняя паратиреоидэктомия из-за повышенного риска развития рака паращитовидных желез. При синдроме множественных эндокринных неоплазий типа 1 или 2 (МЭН1 и МЭН2 соответственно) необходимо двустороннее исследование шеи, а селективная паратиреоидэктомия противопоказана из-за наличия мультигландулярного заболевания. Большинству пациентов с гипокальциурической гиперкальциемией операция противопоказана. Генетическое тестирование помогает выявить группы риска среди родственников пациента (больные младше 30 лет с ПГПТ, полигландулярным заболеванием в анамнезе или при визуализации), случаи гиперкальциемии или синдромных заболеваний в семье (МЭН1, MЭН2A, MЭН4 или синдром HPT-JT), а также пациентов с атипичной аденомой или карциномой ПЩЖ.

Генетические факторы могут способствовать развитию нефролитиаза при ПГПТ, в частности, больные с гаплотипом AGQ CaSR подвержены большему риску развития мочекаменной болезни (МКБ) по сравнению с гаплотипом SRQ, у носителей которого вероятность МКБ ниже.

ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ

При ПГПТ секреция ПТГ непропорционально высока по отношению к концентрации сывороточного кальция, но иногда уровень ПТГ находится в пределах референтного диапазона. Напротив, при нормокальциемическом ПГПТ уровень ПТГ постоянно превышает нормальный референтный диапазон. Уровень сывороточного кальция следует рассматривать в соответствии с концентрацией сывороточного альбумина. Если его показатель ниже 4 г/дл, необходимо рассчитать корректировки. Поскольку кальций, связанный с альбумином, составляет приблизительно 50 % общей концентрации циркулирующего кальция, низкий уровень общего кальция не будет точно отражать уровень ионизированного. Определение ионизированного кальция еще более актуально, когда общий его уровень в сыворотке соответствует норме, но уровень ПТГ повышен.

Диагноз ПГПТ предполагает, что у пациента отсутствует терминальная стадия заболевания почек, при которой биохимические отклонения могут сигнализировать о наличии третичного гиперпаратиреоза. Крайне редко гиперкальциемия на фоне злокачественных опухолей ассоциируется с эктопической секрецией ПТГ. Гиперкальциемия в этой ситуации чаще всего обусловлена секрецией белка, связанного с ПТГ (ПТГрП). Поскольку анализы на ПТГрП и ПТГ не дают перекрестной реакции, гиперкальциемию, связанную с онкологией, редко путают с ПГПТ.

Результаты измерения уровня кальция в моче, скорее всего, не будут точными, если пациенты принимают препараты лития или тиазидные диуретики. Дефицит витамина D или хроническое заболевание почек также могут ассоциироваться с уменьшением экскреции кальция с мочой. Семейная гиперкальциурическая гиперкальциемия должна учитываться при оценке пациентов, у которых гиперкальциемия сохраняется на протяжении всей жизни, если их возраст не превышает 30 лет или у них имеется семейный анамнез гиперкальциемии. Им показано генетическое тестирование.

Прием препаратов лития или тиазидных диуретиков может ассоциироваться с гиперкальциемией и уровнем ПТГ выше нормы. Чаще всего анализ результатов приема этих препаратов приводит к диагностике ПГПТ. После отмены лекарства и повторных исследований уровня сывороточного кальция несколько месяцев спустя гиперкальциемия, вероятно, все еще будет присутствовать. ПГПТ, ассоциированный с приемом препаратов лития, может также характеризоваться дисфункцией щитовидной железы и нарушением функции почек.

А ЧТО В АНАЛИЗАХ?

Различие между ПГПТ и вторичным гиперпаратиреозом, обусловленным хронической болезнью почек 3–5-й стадии, дефицитом витамина D, мальабсорбцией кальция, использованием бисфосфонатов или деносумаба, достаточно четкое, поскольку сывороточный кальций при вторичном гиперпаратиреозе обычно в норме или низкий. Если концентрация сывороточного кальция низкая, как это наблюдается при вторичном гиперпаратиреозе, нормокальциемический вариант ПГПТ исключается. Также при дифференциальной диагностике гиперкальциемии и высоких уровнях ПТГ нельзя исключать возможность третичного гиперпаратиреоза, вызванного эволюцией давнего вторичного гиперпаратиреоза, синдрома мальабсорбции (активная целиакия, обширная резекция кишечника, шунтирование желудка) или почечной недостаточности в гиперкальциемическое состояние.

Среди причин гиперкальциемии следует отметить таковую при ЗНО, вызванную остеолитическими метастазами или опухолями, продуцирующими избыточное количество ПТГрП или 1,25(ОН)2D. Саркоидоз и туберкулез могут также вызывать гиперкальциемию за счет продукции 1,25(ОН)2D. Все эти гиперкальциемические состояния характеризуются подавленными уровнями ПТГ. Таким образом, дифференциальная диагностика гиперкальциемии во многом зависит от измерения ПТГ, и только при подавлении ПТГ поиск причин в этом списке становится актуальным.

До разработки в 1970-х годах стандартизированных панелей биохимических анализов крови, включавших сывороточный кальций, врачи обращали внимание на уровень ПТГ, когда у пациентов наблюдался комплекс осложнений со стороны опорно-двигательного аппарата и почек, включавший боль в костях из-за фибрознокистозного остеита и переломы, ХБП вследствие нефрокальциноза и почечную колику из-за нефролитиаза. Также как следствие ПГПТ широко диагностировалась проксимальная миопатия. К другим осложнениям относятся панкреатит, паратиреотоксический криз и редко — гематома шеи вследствие спонтанного разрыва аденомы ПЩЗ.

Большинство пациентов с ПГПТ попадают в поле зрения клиницистов при случайном обнаружении гиперкальциемии во время планового обследования. Если уровень ПТГ оказывается высоким или даже в пределах нормы, наиболее вероятным диагнозом будет бессимптомный гиперкальциемический ПГПТ. Обнаружение низкой плотности костной ткани с помощью двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии (DXA) или нефролитиаза при УЗИ свидетельствует о поражении органов-мишеней.

Нормокальциемический вариант ПГПТ (НПГПТ) характеризуется нормальными уровнями общего и ионизированного сывороточного кальция с поправкой на альбумин и при этом повышенными уровнями ПТГ по крайней мере в двух последовательных измерениях в промежутке от 3 до 6 месяцев. Учитывая, что такие пациенты часто выявляются при обследовании по поводу нефролитиаза или низкой плотности костной ткани, смещение отбора может сделать подобные оценки неточными. У пациентов с НПГПТ могут присутствовать признаки поражения как скелета, так и почек (например, остеопороз и нефролитиаз).

После постановки диагноза рекомендуется провести дополнительные анализы сыворотки и мочи. Уровень витамина D измеряется для выявления пациентов, у которых ПГПТ может сопровождаться эффектами дополнительной стимуляции секреции ПТГ при низком его уровне (если на ПГПТ накладывается вторичный гиперпаратиреоз). Стандартной частью оценки должны стать определение функции почек по СКФ или клиренсу креатинина, а также 24-часового содержания кальция в моче.

У пациентов с ПГПТ возрастает риск переломов позвонков и переломов иных локализаций. В соответствии с эффектами ПТГ низкая минеральная плотность костной ткани (МПКТ) при тестировании ее плотности (DXA) чаще наблюдается в локализациях с кортикальным типом костной ткани (дистальная треть лучевой кости). Поясничный отдел позвоночника, в основном состоящий из трабекулярной кости, при ПГПТ обычно сохраняется лучше. Снижение минеральной плотности кортикальной кости является классической денситометрической характеристикой ПГПТ.

Пороговое значение клиренса креатинина, ниже которого возникают пагубные эффекты влияния ПГПТ на функцию почек, точно не определено. Также не до конца понятно, вызвано снижение функции почек у пациентов с ПГПТ самим заболеванием или независимыми факторами. Предполагаемое пороговое значение составляет 60 мл/мин и исходит в первую очередь из наблюдений пациентов после проведенной паратиреоидэктомии. У прооперированных с клиренсом креатинина <60 мл/мин в динамике стабилизировалась функция почек, тогда как у больных, которым хирургическое вмешательство не выполнялось, наблюдалось дальнейшее ее снижение. Нефролитиаз или нефрокальциноз, как и рецидивирующие инфекции мочевыводящих путей, могут способствовать ухудшению функции почек.

Гиперкальциурия является фактором риска нефролитиаза, но только ею высокий риск образования камней в почках пациентов с ПГПТ объяснить нельзя. Есть и другие факторы риска (гиперурикозурия, гипомагнийурия, гипероксалурия, гипоцитратурия). Тем не менее уровень кальция в суточной моче выше у пациентов с ПГПТ и нефролитиазом по сравнению с больными без этих патологий.

Выраженная гиперкальциурия наблюдается примерно у одной трети пациентов с ПГПТ и нефролитиазом. В целом пороговые значения для гиперкальциурии составляют >250 мг/день для женщин и >300 мг/день для мужчин. ПГПТ не обязательно является этиологическим фактором нефролитиаза. Поскольку клинически бессимптомный нефролитиаз наблюдается у 22 % пациентов с бессимптомным ПГПТ, им рекомендуется визуализация почек при помощи спиральной компьютерной томографии, УЗИ или рентгенографии брюшной полости.

НЕЙРОКОГНИТИВНАЯ ДИСФУНКЦИЯ

Одно из наиболее частых и при этом неклассических проявлений ПГПТ связано с нейрокогнитивной дисфункцией (НКД). Хотя нет сомнений, что симптоматический ПГПТ с тяжелой гиперкальциемией может изменять психический статус, вопрос в том, вызваны ли более тонкие проявления НКД конкретно ПГПТ, если уровень кальция в сыворотке повышен незначительно. Пока нет четких доказательств связи бессимптомного ПГПТ с НКД, не имеет смысла рекомендовать больному нейрокогнитивное или нейропсихиатрическое тестирование.

Бессимптомный ПГПТ способствует развитию депрессии и снижению качества жизни. Американская ассоциация эндокринных хирургов рекомендует оценивать нейропсихиатрические симптомы у всех пациентов с ПГПТ, рассматривая их как относительное показание к паратиреоидэктомии. Однако рандомизированное контролируемое проспективное десятилетнее клиническое исследование не подтвердило предполагаемую связь между НКД и ПГПТ. Исследование включало перенесших успешную операцию на паращитовидных железах. Если и существуют механизмы, лежащие в основе нейрокогнитивных нарушений при ПГПТ, методология их изучения недостаточно разработана, а результаты исследований не выявляют четкой или последовательной обратимости симптомов после паратиреоидэктомии. После нее также не происходит доказанного улучшения по линии выявляемых у пациентов с ПГПТ симптомов артериальной гипертонии (АГ), гипертрофии левого желудочка, артериальной ригидности и нарушения диастолической функции. Аналогичным образом и инсулинорезистентность (индекс HOMA-IR) не всегда имеет тенденцию к cтабилизации после паратиреоидэктомии.

Классические желудочно-кишечные проявления при симптоматическом ПГПТ включают боль в животе, запор, тошноту, рвоту, язвенную и желчнокаменную болезни, а также панкреатит. Однако исследования не подтверждают, что все это связано с классическими формами ПГПТ, а также нормокальциемическом его вариантом. Единственным исключением являются пациенты с синдромами МЭН 1 и Золлингера—Эллисона, при которых желудочнокишечная симптоматика широко распространена и патофизиологически связана с ПГПТ.

ОПЕРАТИВНОЕ РЕШЕНИЕ

Ключевое решение, которое необходимо принять при ПГПТ, заключается в необходимости операции. В систематическом обзоре доказано улучшение состояния больных с бессимптомным ПГПТ после ее успешного проведения. В обзор включили исследования, в которых пациентов с бессимптомным ПГПТ рандомизировали в группы хирургического вмешательства с медикаментозной терапией или без нее или в группы лечения без операции с медикаментозным лечением или без него. Доля пациентов с бессимптомным ПГПТ, достигших излечения хирургическим путем, составила 97,8 %. Операция приводит к выздоровлению, без этого излечение не наступает. Ее необходимо провести, если пациент соответствует хотя бы одному показанию к хирургическому вмешательству при отсутствии противопоказаний. При этом операция не может выполняться для улучшения нейрокогнитивной функции, качества жизни и/или сердечнососудистых параметров, поскольку имеющиеся доказательства неубедительны.

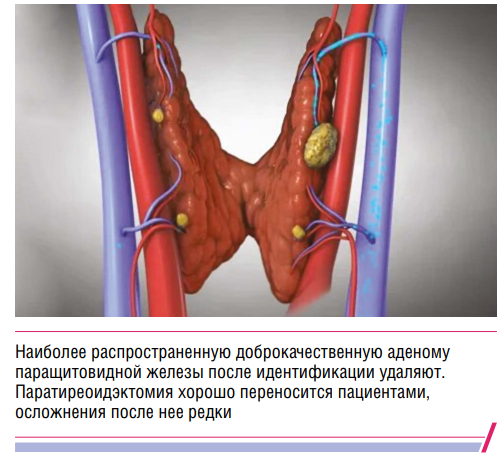

Паратиреоидэктомия безопасна и хорошо переносится. Доброкачественная аденома одной железы—наиболее распространенная аномалия — легко удаляется после ее идентификации. Сложнее, когда речь идет о патологии нескольких желез, требующих другого оперативного подхода. Билатеральные исследования шеи ассоциируются с показателем успеха 95 %, а появление передовых методов визуализации (например, ультразвуковое исследование шеи высокого разрешения, субтракционная сцинтиграфия с технецием-99m-сестамиби и/или четырехмерная КТ с контрастным усилением) еще больше облегчило подход к операции.

При нормокальциемическом варианте ценность предоперационной визуализации не так очевидна, как при гиперкальциемическом. Это может быть связано с большей частотой поражения нескольких желез и меньшим размером аденом. При всех формах ПГПТ методы визуализации должны применяться исключительно для пациентов, согласившихся на операцию, и не использоваться лишь в диагностических целях.

Основной тип операции, селективная паратиреоидэктомия, выполняется в сочетании с интраоперационным мониторингом ПТГ с использованием структурированного протокола, минимально инвазивные вмешательства успешны в 95–97 %. Потенциальные преимущества селективного подхода включают более короткое время операции, меньшее рубцевание тканей, низкий риск для окружающих структур и снижение расходов на госпитализацию. Как при двустороннем, так и при селективном подходе разрезы обычно небольшие и могут выполняться под общей или местной анестезией. Восстановление, как правило, проходит легко, часто с небольшим дискомфортом в горле и несколькими днями послеоперационной усталости. Большинство пациентов выписываются в день операции.

Хирургические осложнения после паратиреоидэктомии чрезвычайно редки: не более 1 % случаев повреждения возвратного гортанного нерва, 2–5 % риска персистирующего или рецидивирующего заболевания и 0,5 % — гематомы шеи. Послеоперационный гипопаратиреоз встречается у менее чем 10 % пациентов, перенесших множественные резекции желез. После операции МПК возрастает, несмотря на сохранение других факторов, которые также могут способствовать потере костной массы. А частота образования камней в почках снижается до уровня контрольной группы через 10 лет после операции.

Паратиреоидэктомия должна быть рекомендована всем пациентам с симптомами ПГПТ. При бессимптомном течении рекомендуемое показание — уровень кальция, при превышении которого возрастает вероятность осложнений, например, показатель кальция более чем на 1 мг/дл (0,25 ммоль/л) выше верхней границы нормы. Любое поражение скелета, определенное с помощью DXA, или морфометрический перелом позвоночника на рентгенограмме уже служат показаниями к операции. Данные литературы говорят об улучшении МПК после успешной паратиреоидэктомии.

Окончание статьи читайте в следующем номере

Читайте также

- Нарушения углеводного обмена у пациентов на гемодиализе

- Стратегия лечения дефицита витамина D

- Пациент с метаболически ассоциированной жировой болезнью печени на приеме у эндокринолога

- В будущее — без осложнений!

- Оптимальный контроль гликемии

- Эволюция подходов к ведению пациентов с эндогенным гиперкортицизмом

- Болезнь Иценко — Кушинга: что нового?

- Диагноз на стыке эндокринологии и кардиологии

- Самоконтроль: больше, чем кажется

- Международный консенсус экспертов по диагностике и лечению дефицита витамина B12